必看!2024上半年LED關鍵技術研究進展

摘要:盡管行業越發內卷,LED顯示行業也并沒有停止找尋標新立異的新出路,而技術性和功能性突破,往往是第1步。以下每一個新技術的誕生,都是LED顯示行業人無數日夜的細磨精研。當然,這只是冰山一角。在不斷推陳出新的2024年,新技術如雨后春筍在LED領域破土發芽,我們喜聞樂見。那么,在這矚目的上半年中蘊含了LED顯示產業怎樣的革新趨勢?本文針對上半年的LED行業技術突破進行總結梳理,供大家一起品鑒。

盡管行業越發內卷,LED顯示行業也并沒有停止找尋標新立異的新出路,而技術性和功能性突破,往往是第1步。以下每一個新技術的誕生,都是LED顯示行業人無數日夜的細磨精研。當然,這只是冰山一角。在不斷推陳出新的2024年,新技術如雨后春筍在LED領域破土發芽,我們喜聞樂見。那么,在這矚目的上半年中蘊含了LED顯示產業怎樣的革新趨勢?本文針對上半年的LED行業技術突破進行總結梳理,供大家一起品鑒。

鈣鈦礦LED領域新進展

近年,除國外團隊在推進鈣鈦礦LED的研究外,國內各大高校也紛紛在開展相關研究。首先來開國外新進展——韓國科學技術院開發出色純度100%的鈣鈦礦藍光LED。

根據韓媒報道,KAIST電氣與電子工程部李政龍教授研究團隊7月10日宣布稱,他們已開發出一種革命性的技術,從根本上解決了深藍光鈣鈦礦LED在驅動電壓變化下出現的顏色偏移及低照度難題。

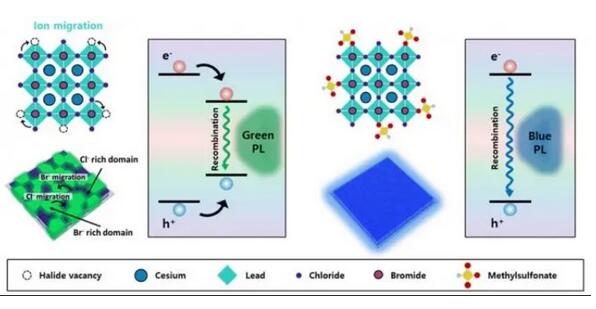

該團隊針對高色純度鈣鈦礦LED中深藍色區域長期存在的頑疾,提出了創新的解決方案。具體而言,傳統上,由多種鹵素離子混合構成的鈣鈦礦LED,在不同驅動條件下往往會出現顏色波動,這是由于鹵化物空位作為鹵素離子傳輸通道,引發了周圍離子的連鎖遷移效應。對此,研究團隊提出了“氯化離子空缺靶向配體戰略”。氯化離子空缺有針對性的配體戰略是,被認為是晶體結構缺陷的正離子空缺中,只有氯化離子空缺是特定的,并有效地消除這些空缺。

研究團隊表示,該研究有效解決混合鹵素離子鈣鈦礦深藍光LED長期顏色不穩定的問題,使鈣鈦礦深藍光LED實現超過2000尼特亮度,縮小了與綠光和紅光LED之間的差距,未來鈣鈦礦深藍光LED可用于LED顯示屏當中。

鈣鈦礦 LED 外量子效率突破 30%

西北工業大學黃維院士、南京工業大學朱琳副教授和常州大學王建浦教授團隊在鈣鈦礦發光二極管(LED)研究領域取得重大突破:利用加快輻射復合速率,顯著提高熒光量子效率,使鈣鈦礦LED外量子效率突破30%大關,接近產業化水平。

該團隊創造性地提出了一種通過調控晶體生長的方法,以生成輻射復合速率更快的鈣鈦礦晶相,從而使熒光量子效率得以顯著提高。同時,團隊成功地保持了三維鈣鈦礦的亞微米結構,使得器件的光提取效率不受影響,達到了雙管齊下的效果。由此,這項研究實現了96%的熒光量子效率和大于30%的光提取效率,并進一步制備出外量子效率32%的高效鈣鈦礦LED,再次創造了鈣鈦礦LED發光效率的世界紀錄。

實現穩定紅色鈣鈦礦量子點LED

據悉,王寧教授團隊與合作者再度在Nature期刊發表題為“Fabrication of red-emitting perovskite LEDs by stabilizing their octahedral structure”的研究論文。

該研究工作首次揭示了一種從根本上穩定純碘基鈣鈦礦八面體結構單元的新機制,并論證了其在高效、穩定純紅色PeLEDs中的應用;有效解決了純碘基鈣鈦礦難以在純紅光波段實現高效電致發光的科學難題,為基于三原色的鈣鈦礦顯示技術提供了有力的一環,有望為未來的新型高清顯示及信息技術提供關鍵的技術支持。

Micro LED領域新進展

首爾大學團隊開發柔性Micro LED連接技術

據外媒報道,首爾國立大學電氣與信息工程系教授Yongtaek Hong領導的研究小組宣布,團隊開發出一種新技術,可將Micro LED連接到柔性可拉伸的器件上。據悉,研究人員使用浸送涂層技術,將粘合劑前體選擇性地圖案化到微型設備的表面上。該粘合劑中含有鐵磁顆粒,可以利用磁場自組裝成各向異性鏈,通過該方法可提供低接觸電阻來進行器件互連,并且細間距端子之間沒有電干擾。

該技術除了能夠組裝靈活可拉伸的Micro LED陣列外,還可用于創建一種可附著在皮膚上的Micro LED顯示屏設備,檢測人體溫度并在顯示屏上將數據可視化。研究團隊表示,這項新技術可系統地集成高性能微電子器件,同時最大限度地提高柔性和可拉伸系統的機械性能,該技術將為柔性顯示的商業化做出貢獻。

國內研究人員開發Micro LED高效背光器件

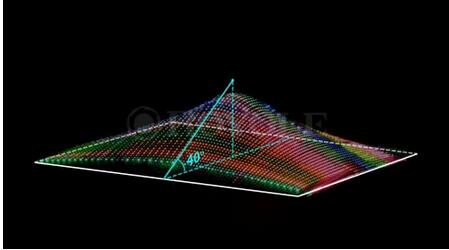

外媒報道,中國多所高校的研究人員聯手開發了一種創新的自偏振RGB顯示器件,該器件基于半極性Micro LED和鈣鈦礦薄膜材料打造,可顯著提升背光技術的性能。這項研究由吳挺竹教授帶領的團隊所完成。他們設計了一種獨特的器件架構,其中包含了能夠發出固有偏振光的藍色半極性Micro LED。這些Micro LED不僅自身發光,并可作為激發光源,結合具有各向異性結構的鈣鈦礦顏色轉換層,實現RGB全色偏振發光器件。

這一成果不僅標志著顯示技術領域的一個重要進展,也為未來的顯示設備提供了新的設計方向,預示著更加高效、色彩更加豐富的顯示技術即將走入市場。

點亮403PPI全彩Micro LED顯示模組

據了解,嘉庚創新實驗室廈門市未來顯示技術研究院成功點亮了一款面向智能穿戴和移動終端的1.63英寸Micro-LED全彩顯示模組,分辨率達到每英寸403像素,是我國目前采用巨量轉移技術實現的較高分辨率產品。這項成果已經在天馬微電子公司完成了落地轉化,將在地方顯示產業推廣應用。該技術成果被央視新聞聯播報道為“我國目前采用巨量轉移技術,在新型顯示領域的新突破”。

資料顯示,嘉庚創新實驗室廈門市未來顯示技術研究院搭建了全球領先的2.5代Micro-LED工藝示范線并聯合產業鏈上下游企業協同攻關,在外延結構設計、芯片工藝制造、轉移集成等技術的開發過程中廣泛引入先進的人工智能手段,大幅度縮短研發周期,節約開發成本,提高良率和效率。針對TFT基Micro-LED顯示面板工藝開發中關鍵的巨量轉移技術,研究院研發團隊僅用了不到半年的時間,打通了高效率、高精度選擇性激光轉移、鍵合、檢測與修復的全工藝制程,轉移效率達3600萬顆/小時(10000顆/秒),已實現99.999%的轉移良率。

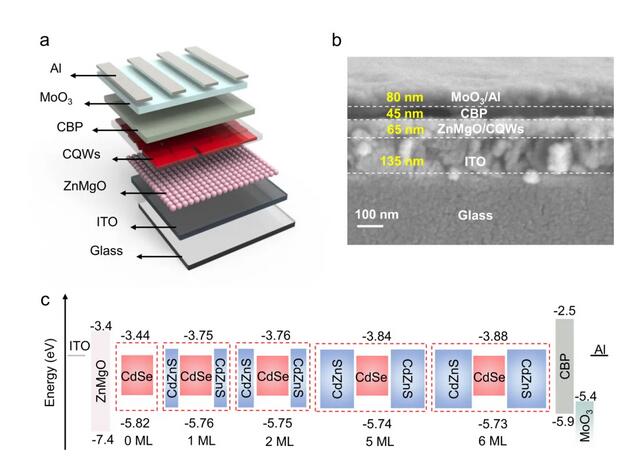

核/殼型膠體量子阱技術,顯著提升LED器件的效率

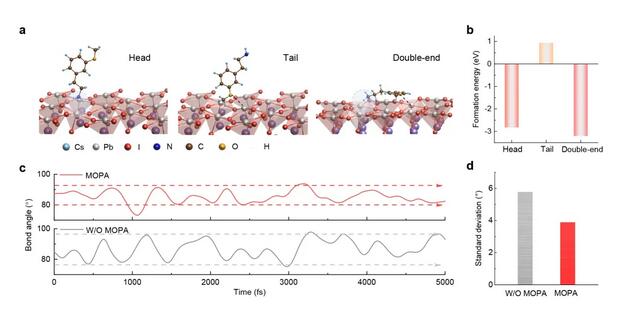

據了解,中山大學電子與信息工程學院(微電子學院)劉川教授、劉佰全副教授團隊,在發光二極管(LED)領域取得重要進展。他們通過核/殼型膠體量子阱技術,精準調控激子動力學,有效減少了激子復合缺陷、平衡了電荷注入、抑制了膠體量子阱之間的能量轉移。這一創新方法不僅顯著提升了LED器件的效率,還成功將其與薄膜晶體管和電路板進行集成,實現了有源尋址,即“流水線”效果的顯示。

膠體量子阱LED作為一種新型納米晶LED,以其高色純度、窄半高寬的電致發光性能和可溶液加工等優勢,在顯示領域具有應用潛力。團隊通過深入探究不同殼層厚度的核/殼異質膠體量子阱對激子動力學的影響,揭示了激子產生與膠體量子阱殼層厚度之間的強依賴性。研究發現,在一定厚度范圍內增加殼層厚度,可以顯著提高輻射復合效率并降低俄歇復合,從而大幅提升膠體量子阱LED器件的整體性能。這一成果不僅為膠體量子阱LED的進一步研究和應用開辟了新的道路,也為未來顯示和照明技術的發展提供了新的思路和策略。

“創新無止境,未來無極限”。這句話似乎印證了LED市場生生不息的綿延真諦。但值得注意的是,這也給各玩家提出更高要求,如何聚焦產品迭代方向,走好差異化路徑從而突圍制勝?依舊是需要各企業面臨的必答題。值得關注的是,2024上半年的多項新政策也涉及到LED顯示產業。我們有理由相信,在未來的日子里,中國LED顯示產業將在政策支持下不斷研發突破與產業化落地,繼續在全球科技舞臺上扮演重要角色。

來源:慧聰LED屏網

陜公網安備 61019002000416號

陜公網安備 61019002000416號

業務咨詢

業務咨詢