中國科大與華僑大學合作在鈣鈦礦半導體領域取得重要進展

摘要:近日,中國科大微電子學院胡芹研究員課題組與華僑大學材料科學與工程學院的吳季懷教授團隊合作,提出了基于類催化劑系統調控鈣鈦礦半導體薄膜的轉化反應動力學,成功應用于高效穩定光伏器件的制備。

近日,中國科大微電子學院胡芹研究員課題組與華僑大學材料科學與工程學院的吳季懷教授團隊合作,提出了基于類催化劑系統調控鈣鈦礦半導體薄膜的轉化反應動力學,成功應用于高效穩定光伏器件的制備。相關成果以“A Catalyst‐like System Enables Efficient Perovskite Solar Cells”為題于2月9日在線發表在學術期刊《Advanced Materials》上。

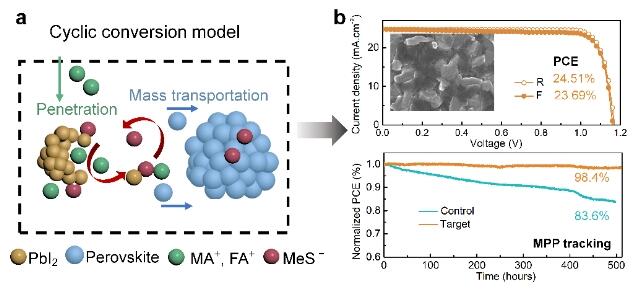

圖1 (a) 可循環反應的模型。(b) 鈣鈦礦太陽能電池的J-V曲線圖和穩定性測試。

鈣鈦礦材料具有優異的光電性能和可調控的光學特性,在半導體領域具有廣泛的應用潛力。然而,由于鈣鈦礦薄膜的轉化反應動力學不可控,導致薄膜結構存在異質性,引發光生載流子非輻射復合和器件性能下降。為了解決這一問題,研究人員提出一種可循環的轉化過程(圖1a),降低了鈣鈦礦薄膜的異質性,并制備得到高效穩定的鈣鈦礦太陽能電池(圖1b)。

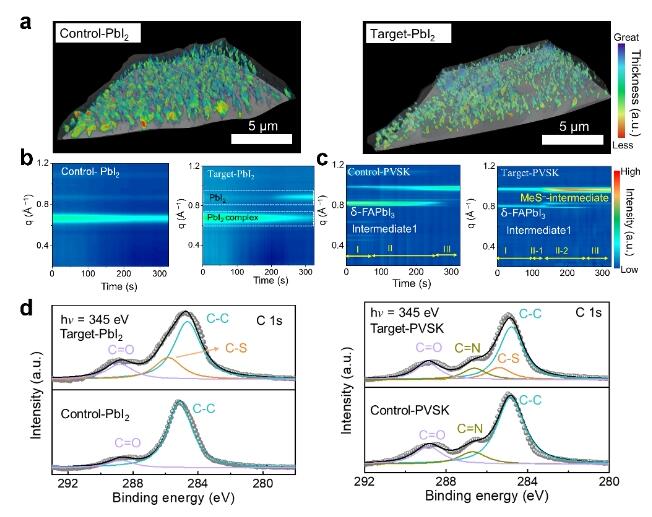

圖2 (a) PbI2的納米CT三維重構微結構圖可循環反應的模型。(b, c) PbI2和鈣鈦礦在退火過程中的原位GIWAXS強度演變圖: (b) PbI2, (c) 鈣鈦礦。(d) PbI2和鈣鈦礦中C 1s 的光電子能譜圖。

研究人員系統利用多尺度多模態的同步輻射技術,揭示了鈣鈦礦在催化轉化過程中的化學和結構演變。在此工作中,基于同步輻射X射線的納米計算機斷層掃描(nano-CT)技術(如圖2a)被首次應用于碘化鉛的三維成像。利用原位掠入射廣角X射線散射(GIWAXS)技術,研究人員觀測到了碘化鉛(如圖2b)和鈣鈦礦(如圖2c)的相演化過程,并發現了類催化劑的中間體(MeS—intermediate)。

同步輻射光電子能譜(SRPES)的元素分析證明了類催化劑組分存在于最終產物中。此工作提出了一種用于調控鈣鈦礦半導體材料反應動力學的新型類催化系統,并構建了鈣鈦礦薄膜的形成-結構-特性-應用的關聯性,推動了光伏器件的發展。

中國科大微電子學院博士后楊育倩、杭州電子科技大學李國棟副教授及北京大學趙麗宸博士為本文的共同第 一作者,中國科大微電子學院胡芹研究員、合肥光源李渝副研究員及華僑大學吳季懷教授為本文的共同通訊作者。

該成果得到了國家自然科學基金、國家重點研發計劃、北京市自然科學基金、中國博士后科學基金、北京市青年英才計等基金的資助,同時得到了中國科大微納研究與制造中心、合肥光源、理化科學實驗中心等單位的表征實驗支持。

來源:中國科大微電子學院

陜公網安備 61019002000416號

陜公網安備 61019002000416號

業務咨詢

業務咨詢