中科院宣布!我國實現世界最大規模51比特量子糾纏態制備

摘要:7月14日消息,從中科院官網上信息顯示,中國科學技術大學中國科學院量子信息與量子科技創新研究院潘建偉、朱曉波、彭承志等組成的研究團隊與北京大學袁驍合作,成功實現了51個超導量子比特簇態制備和驗證,刷新了所有量子系統中真糾纏比特數目的世界紀錄,并首次演示了基于測量的變分量子算法。

7月14日消息,從中科院官網上信息顯示,中國科學技術大學中國科學院量子信息與量子科技創新研究院潘建偉、朱曉波、彭承志等組成的研究團隊與北京大學袁驍合作,成功實現了51個超導量子比特簇態制備和驗證,刷新了所有量子系統中真糾纏比特數目的世界紀錄,并首次演示了基于測量的變分量子算法。

據介紹,該工作將量子系統中真糾纏比特數目的紀錄由原先的24個大幅突破至51個,充分展示了超導量子計算體系優異的可擴展性,對于研究多體量子糾纏、實現大規模量子算法以及基于測量的量子計算等具有重要意義。

據悉,相關研究成果于7月12日發表在國際學術期刊《自然》上。

團隊長期瞄準“超導量子計算”領域

據悉,潘建偉、朱曉波、彭承志等長期瞄準超導量子計算領域,于2021年5月構建了當時國際上量子比特數目最多的62比特超導量子計算原型機“祖沖之號”,并實現了可編程的二維量子行走 。

量子計算優越性是量子計算發展的第 一個里程碑,是指量子計算機對特定問題的求解超越超級計算機。達到該里程碑需要相干操縱50個以上量子比特,超導量子比特是國際公認的有望實現可擴展量子計算的物理體系之一。

潘建偉等長期瞄準超導量子計算領域,團隊在“祖沖之號”的基礎上,采用全新的倒裝焊3D封裝工藝,解決了大規模比特集成的問題,研制成功“祖沖之二號”,實現了66個數據比特、110個耦合比特、11路讀取的高密度集成,最大態空間維度達到了10的19次方。

“祖沖之二號”采用可調耦合架構,實現了比特間耦合強度的快速、精確可調,顯著提高了并行量子門操作的保真度。通過量子編程的方式,研究人員實現了對量子隨機線路取樣,演示了“祖沖之二號”可用于執行任意量子算法的編程能力。

“祖沖之二號”量子計算優越性的成功演示,為量子糾錯并進一步實現通用量子計算奠定了基礎。其并行高保真度量子門操控能力和完全可編程能力,有望在特定領域找到有實用價值的應用,預期應用包括量子機器學習、量子化學、量子近似優化等。

何為“量子計算”?

量子計算使用亞原子粒子的物理學領域來執行復雜的并行計算,從而取代了當今計算機系統中更簡單的晶體管。

量子計算機使用量子比特計算,計算單元可以打開,關閉或之間的任何值,而不是傳統計算機中的字符,要么打開,要么關閉,要么是 1,要么是 0。

量子比特居于中間態的能力(稱為“態疊加”),這為計算方程增加了強大的功能,使量子計算機在某種數學運算中更勝一籌。

量子計算機可以通過量子比特進行計算,這種計算過程需要耗費傳統計算機無限長的時間,有時甚至根本無法完成。

例如,如今的計算機使用 8 位表示介于 0 到 255 之間的任何數字。得益于態疊加原理,量子計算機可以使用八個量子比特同時表示 0 到 255 之間的每個數字。

這是一項與計算中的并行性類似的功能:所有可能性都是一次性計算,而非按順序計算,從而大幅增加速度。

因此,經典計算機每次執行一個長除法計算以分解一個龐大的數字,而量子計算機卻可以僅通過一個步驟獲得答案。

量子計算的發展

1994年,貝爾實驗室的應用數學家P. Shor指出,相對于傳統電子計算器,利用量子計算可以在更短的時間內將一個很大的整數分解成質因子的乘積。

這個結論開啟量子計算的一個新階段:有別于傳統計算法則的量子算法(quantum algorithm)確實有其實用性,絕非科學家口袋中的戲法。

自此之后,新的量子算法陸續的被提出來,而物理學家接下來所面臨的重要的課題之一,就是如何去建造一部真正的量子計算器,來執行這些量子算法。

許多量子系統都曾被點名做為量子計算器的基礎架構,例如光子的偏振(photon polarization)、腔量子電動力學(cavity quantum electrodynamics,CQED)、離子阱(ion trap)以及核磁共振(nuclear magnetic resonance,NMR)等等。

截止到2017年,考慮到系統的可擴展性和操控精度等因素,離子阱與超導系統走在了其它物理系統的前面。

2019年8月,中國量子計算研究獲重要進展:科學家領銜實現高性能單光子源。

中科院院士、中國科學技術大學教授潘建偉與陸朝陽、霍永恒等人領銜,和多位國內及德國、丹麥學者合作,在國際上首次提出一種新型理論方案,在窄帶和寬帶兩種微腔上成功實現了確定性偏振、高純度、高全同性和高效率的單光子源,為光學量子計算機超越經典計算機奠定了重要的科學基礎。國際權威學術期刊《自然·光子學》日前發表了該成果,評價其“解決了一個長期存在的挑戰”。

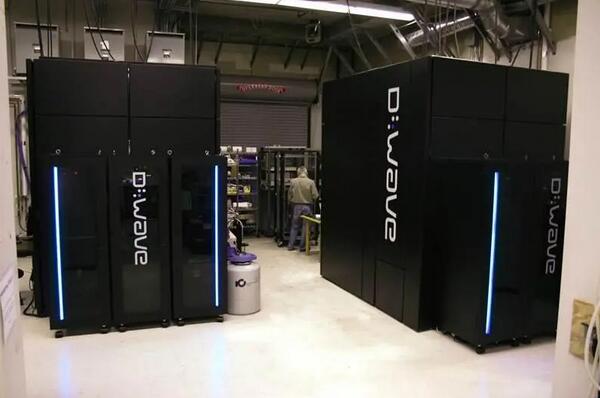

世界上第 一臺商用量子計算機

加拿大量子計算公司D-Wave于2011年5月11日正式發布了全球第 一款商用型量子計算機“D-Wave One”。

D-Wave公司的口號就是——“Yes,you can have one.”。D-Wave On采用了128-qubit(量子比特)的處理器,理論運算速度已經遠遠超越現有任何超級電子計算機。

不過嚴格來說這還算不上真正意義的通用量子計算機,只是能用一些量子力學方法解決特殊問題的機器。通用任務方面還遠不是傳統硅處理器的對手,而且編程方面也需要重新學習。

另外,為盡可能降低qubit的能級,需要利用低溫超導狀態下的鈮產生qubit,D-Wave 的工作溫度需保持在絕對零度附近(20 mK)。

量子計算將有可能使計算機的計算能力大大超過今天的計算機,但仍然存在很多障礙。大規模量子計算所存在的一個問題是,提高所需量子裝置的準確性有困難。

中科大首次研制出非局域量子模擬器

中國科學技術大學的量子信息重點實驗室李傳鋒教授研究組首次研制出非局域量子模擬器,并且模擬了宇稱—時間(Parity-time, PT)世界中的超光速現象。

這一實驗充分展示了非局域量子模擬器在研究量子物理問題中的重要作用。

量子模擬器是解決特定問題的專用量子計算機,這一概念最早由費曼于1981年提出。費曼認為自然界本質上是遵循量子力學的,只有用遵循量子力學的裝置,才能更好地模擬它,這個力學裝置就是量子模擬器。

目前量子模擬器研究中,人們更多關注的是它的量子加速能力,通常情況下,一個量子模擬器所操控的量子比特數越多,它的運算能力就越強。

來源:維科網物聯網

陜公網安備 61019002000416號

陜公網安備 61019002000416號

業務咨詢

業務咨詢