新一代顯示技術圈的網紅——Micro LED

摘要:目前Micro LED技術的壽命、對比度、反應時間、能耗、可視角度、分辨率等各種指標均強于LCD以及OLED,已經被許多廠商認為是下一代顯示技術。業內諸多巨頭如蘋果、索尼等開始積極布局,并力圖參與到Micro LED的發展版圖之中,試圖將MicroLED商業化,不斷進行前沿性的探索,以求在下一代顯示技術的發展浪潮中占據有利位臵。

6月索尼在Infocomm展出睽違四年的Crystal續作,把Micro LED推向了高潮,諸多廠家風靡追求。11月索尼在北京對其即將上市的CLEDIS召開推介會。并明確指出,CLEDIS顯示屏的瞄準的對象并不是OLED,而是市面上廣為流行小間距LED顯示屏。如此的自信滿滿就來挑戰小間距LED。

所以Micro LED是什么?

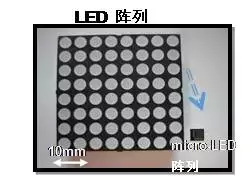

只用一句話說解釋的話那就是非常小的LED,有多小你們看圖

▲上圖 8×8 LED陣列與micro-LED陣列的對比

Micro LED的興起

LED技術發展了接近三十年,從最初的固態照明電源到顯示領域的背光再到LED顯示屏,LED的自發光、小尺寸、高亮度、長壽命、低功耗、快響應都為LED的更廣泛應用提供堅實的基礎。但是發展到如今LED顯示屏的像素尺寸都很大,圖像顯示的細膩程度差強人意。隨著技術的不斷發展,新型的顯示技術Micro LED應運而生。

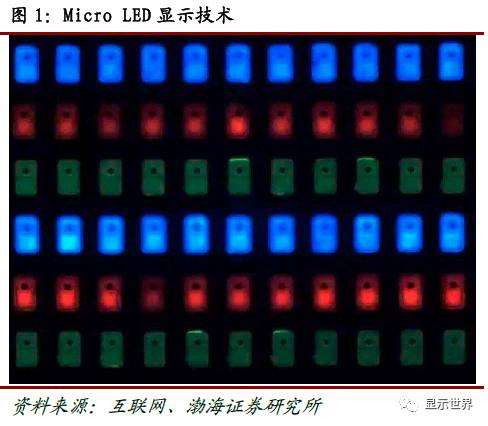

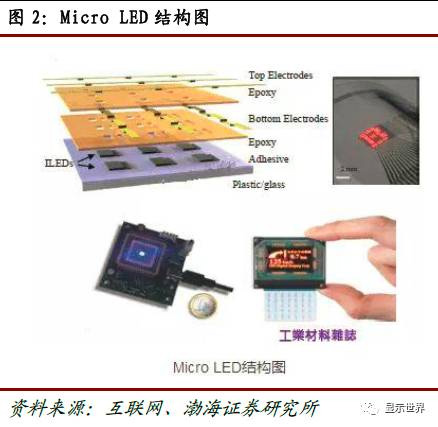

微發光二極管也被稱為MicroLED,通過在一個芯片上集成高密度微小尺寸的LED陣列來實現LED的薄膜化、微小化和矩陣化,其像素點距離從毫米級降低至微米級別,體積是目前主流LED大小的1%,每一個像素都能定址、單獨發光。并且具備功耗低(耗電量僅為LCD的十分之一)、亮度高、具備超高解析度和色彩飽和度(接近OLED且沒有色衰缺點),并且響應速度更快,壽命更長、效率更高的優勢。如今包括蘋果、索尼在內很多廠商把MicroLED看做是下一代的顯示技術,并不斷加強研發。業內夏普、京東方、華星光電、友達、群創等廠商也躍躍欲試并參與到其中,力圖參與到下一代顯示技術的版圖中。

雖然Micro LED直到最近才吸引了普通人的注意,實際上Micro LED已經發展了十幾年,世界上有多個研發團隊不斷進行開發。Micro LED的研發成果一直在有序擴展。

MicroLED比小間距的優勢

2015-2016年廠商積極開展小間距顯示屏,對封裝產品需求最多的是1010 LED規格與0808 LED規格。而傳統 LED 封裝成本占整體顯示屏模塊比重將大幅上揚。Micro-LED技術無須封裝支架與金屬打線,可降低傳統SMD-LED 封裝成本。

Micro- LED 產品要求高波長均勻性,小間距用LED產品波長均一性更是要求嚴苛。目前量產標準下的藍光LED波長均一性要求在±5~12nm,然而小間距顯示屏波長均一性要求在±1-1.5 nm。大批量、高精度轉移制程提升制程產率,至少須達到99.9%。

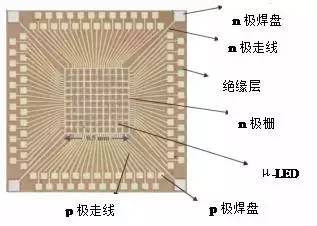

▲上圖 10×10 陣列連線布局

同時,PCB 也須達到客制化,以細線寬/線距與小鉆孔開發,超高密度線路承載巨量Micro-LED畫素,獲取高畫質顯示效果。

顯示屏用的Driver IC也須高度客制化,高整合驅動與行掃電路簡化 PCB 背板設計,提高光電轉化效率,解決因高密度畫素導致驅動 IC 空間不足擺放的窘境,加上驅動電路模塊化設計,節省設計及制造成本。

MicroLED的制程與彩色化

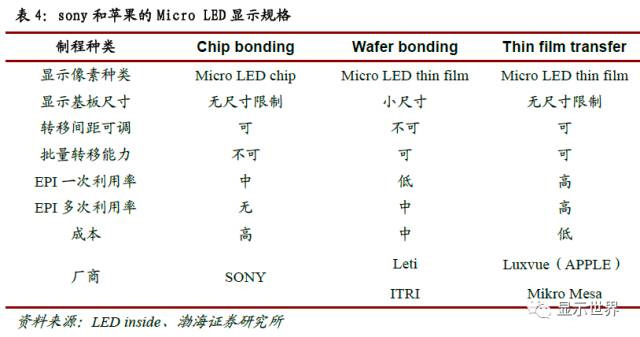

目前半導體芯片的制程已經非常成熟,但是對于Micro LED制程來說,目前還處于摸索階段,現有的技術主要分為三大種類:Chipbonding、Wafer bonding和Thin film transfer。

Chip bonding(芯片級焊接):直接將LED切割成微米等級的單塊結構(包含磊晶薄膜和基板),在通過SMT或者COB的方式將此單塊結構的Micro LED一顆顆鍵接與顯示基板。

Wafer bonding(外延級焊接):在LED的磊晶薄膜蹭上用感應耦合等離子蝕刻,直接形成微米等級的Micro LED磊晶薄膜結構,再將LED晶圓(含磊晶層和基板)直接鍵接于驅動電路基板上,最后通過剝離基板的方式形成最終顯示像素。

Thin film transfer(薄膜轉移):通過剝離LED基板,以一暫時基板承載LED磊晶薄膜層,再利用感應耦合等離子離子蝕刻,形成微米等級的Micro LED磊晶薄膜結構,或者,先利用感應耦合等離子離子蝕刻,形成微米等級的Micro LED磊晶薄膜結構,通過剝離LED基板,通過暫時基板承載LED磊晶薄膜結構。

在MicroLED的彩色化方向,目前主流的彩色化方案主要有三種,分別是RGB三色LED法、UV/藍光LED+發光介質法、光學透鏡合成法。

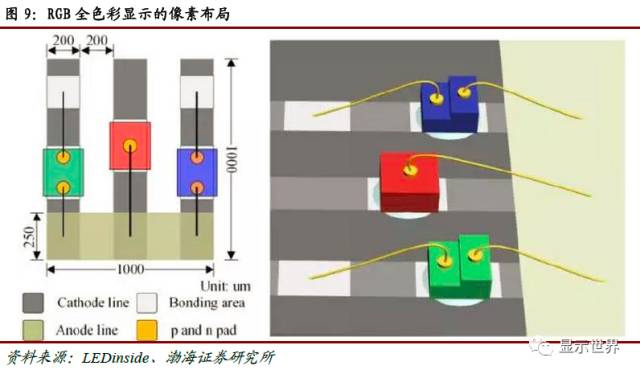

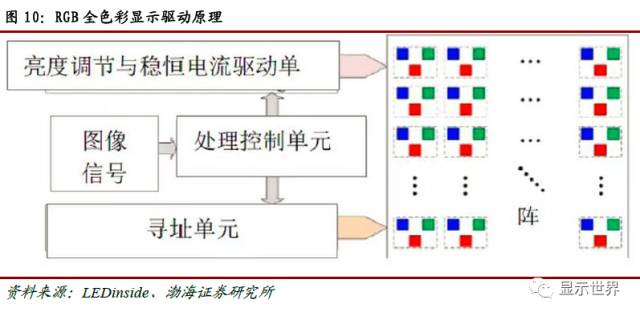

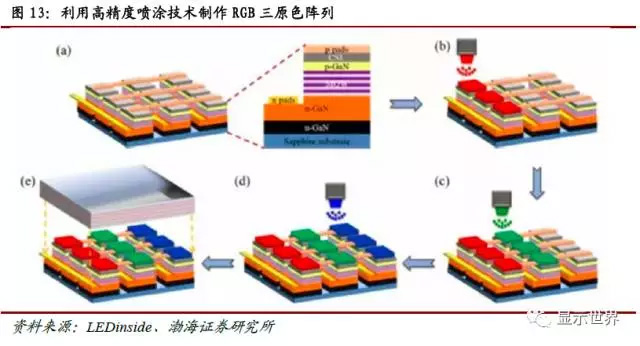

RGB三色法:RGB(紅綠藍)三原色是目前顯示器的主流色彩配比的基礎顏色,目前大部分顯示器件均是由RGB三原色進行配比及混合形成我們能看的到的各種顏色,此方案的核心沿用了目前的顯示方法,即采用RGB三個顏色的LED構成單位像素,受制于驅動芯片的因素,雖然三色LED可以形成上千萬中顏色顯示。但是實際輸出電流與理論電流的偏差使得單個LED像素會存在色彩偏差的問題。

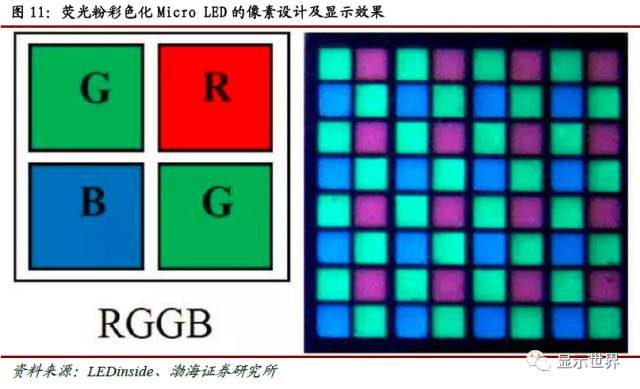

UV/藍光LED+發光介質法:此種方法主要是利用UVMicro LED,激發紅綠藍三色的發光介質如熒光粉或量子點,產生特定波長的光,并進行配比實現全彩色。將熒光粉涂布在畫素表面,但其缺點是熒光粉吸收部分能量,降低了轉化率,另一點則是隨著MicroLED的像素尺寸不斷減少,熒光粉的涂布變得薄厚不均,并影響顯示效果。

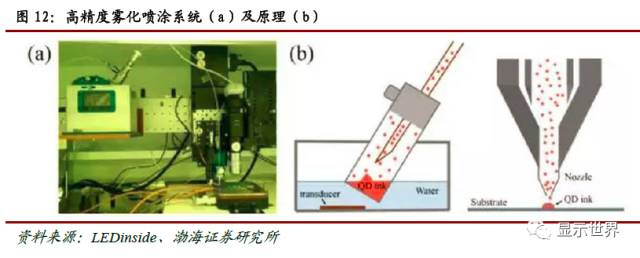

借由量子點技術的進步,發光介質的方法有了延續下去的可能,量子點的粒徑一般介于1~10nm之間,可適用于更小尺寸的micro-display。量子點受激后也可以發射熒光,發光顏色由材料和尺寸決定,因此可通過調控量子點粒徑大小來改變其不同發光的波長。但是量子點技術至今還存在穩定性差、散熱要求高、壽命短且需要密封、顏色均勻性不佳、顏色之間易互相影響等缺點。目前常采用旋轉涂布、霧狀噴涂技術來開發量子點技術,即使用噴霧器和氣流控制來噴涂出均勻且尺寸可控的量子點將其涂覆在UV/藍光LED上,使其受激發出RGB三色光,再通過色彩配比實現全彩色化。

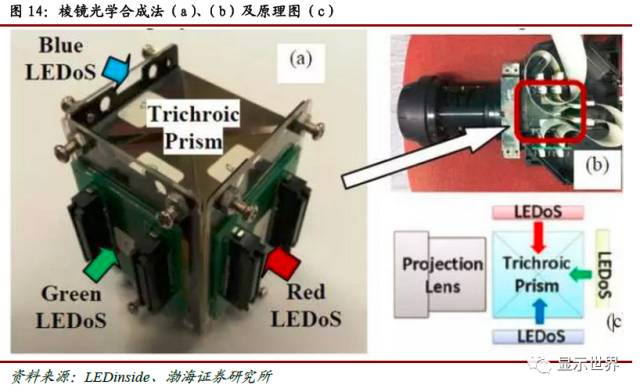

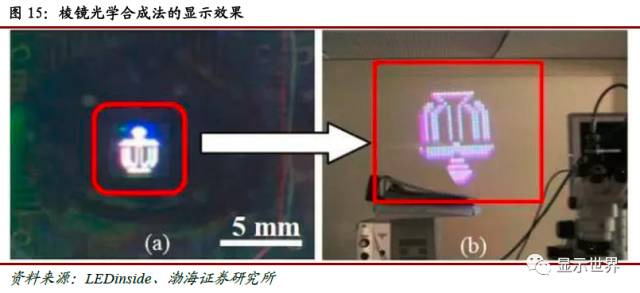

光學透鏡合成法:此種方法是利用光學棱鏡將RGB三種顏色的Micro LED合成全彩色顯示,具體方法是將RGB三色的Micro LED陣列封裝到三塊不同的封裝板,并連接控制板以及三色棱鏡。通過驅動面板傳輸圖片信號,調整MicroLED陣列亮度實現彩色化,利用光學投影鏡頭實現微投影。

本文摘自:渤海證券Micro LED研報

歡迎投稿

QQ:2548416895

郵箱:yejibang@yejibang.com

或 yejibang@126.com

每天會將您訂閱的信息發送到您訂閱的郵箱!

陜公網安備 61019002000416號

陜公網安備 61019002000416號

業務咨詢

業務咨詢